一級建築士 【代表岩本が語る 不動産再生のコツ】

下水管老朽化の事故から、築古建築物の安全性とリスクを考える

Column

先日、埼玉県八潮市で下水管の老朽化による事故が発生しました。日本では、下水管の老朽化に起因する道路陥没事故は年間約2600件発生しているといわれています。さらに、20年後には約40%の下水管が50年の耐用年数を超える見込みです。

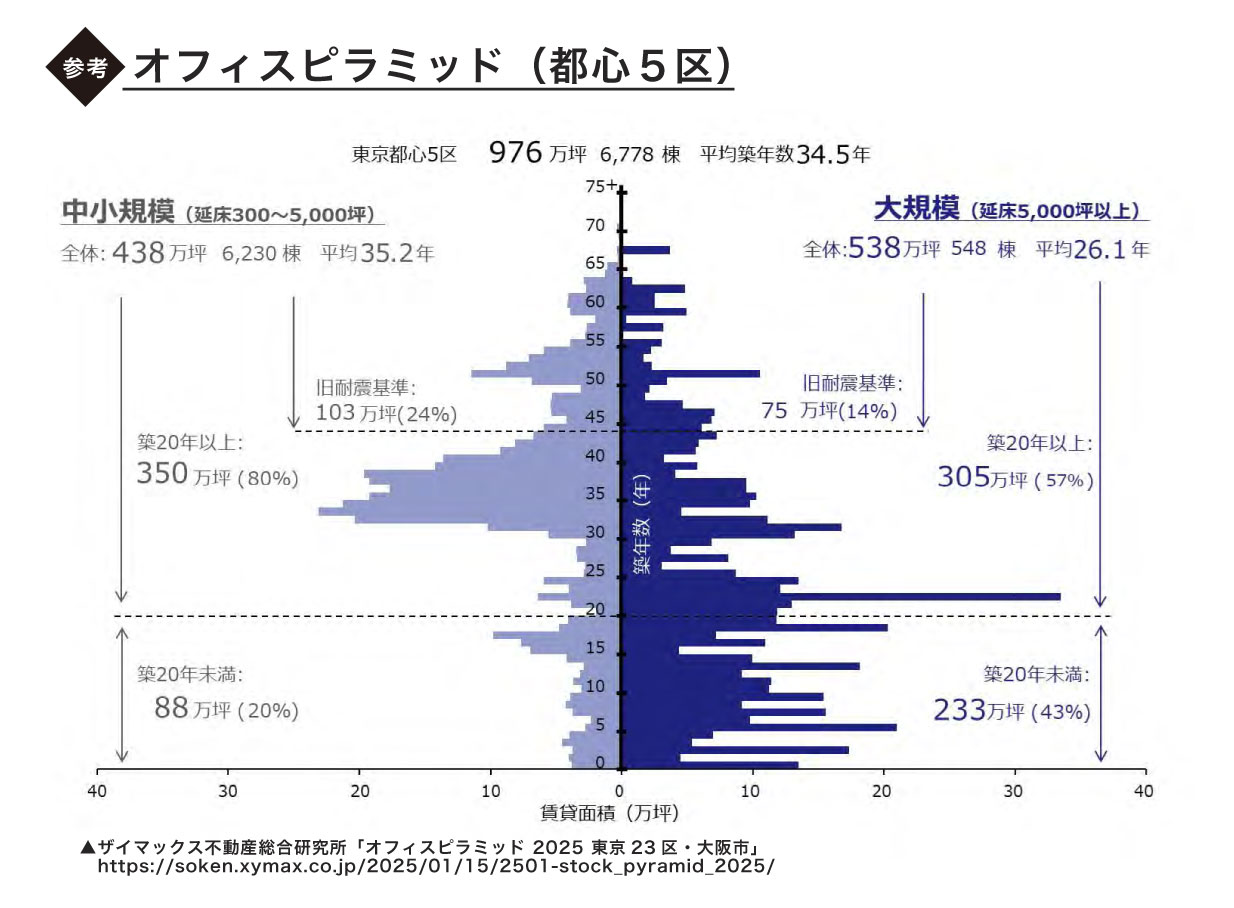

築古建築物(東京都心5区のオフィスビル)は、昭和35年~50年の高度経済成長期に建てられたものが多く、その殆どがRC造であり、築50年~60年の建物になります。(表1)

RC造の法定耐用年数は50年とされていますが、適切なメンテナンスを施せば、コンクリート自体の物理的耐用年数は80年~100年程度といわれています。

20年後には、下水管と同様に物理的耐用年数を超える建物が増加すると思われますが、建物は下水管と違い日々目視で状態を確認できるため、定期的な点検や修繕・補強などを行うことにより、コンクリートの劣化を遅らせ、更には耐用年数を延ばすことも可能です。

一方で、昨今の人件費や材料費の高騰により、点検や修繕費用も上昇し、新築当時に立てた長期修繕計画どおりに進められないのも現実です。適切に賃料や管理費を引き上げ、修繕費へ価格転嫁する必要があります。加えて、時代のニーズに合った企画・運営力を駆使し収益性を上げることが重要となります。

また、普通借契約が残っている場合は高額な立退料が必要となる為、建て替えや大規模修繕に着手できないオーナーも多数います。今後、迫りくる危機に対応していく為には、法改正など抜本的な対策が必要になるのではないでしょうか。

不動産でお悩みなら、まずはご相談ください。

相談してみる