一級建築士 【代表岩本が語る 不動産再生のコツ】

下水管老朽化の事故から、築古建築物の安全性とリスクを考える -Part2-

Column

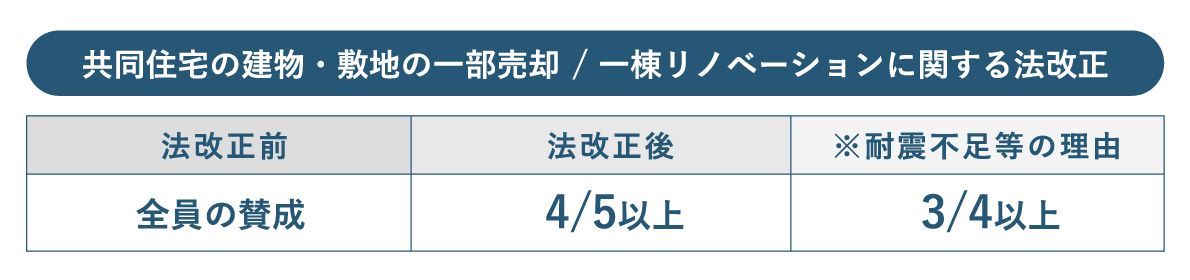

2026年にマンションの建て替えや一棟丸ごとリノベーションを決める際の条件を緩和する法案が施行される予定です。

この法改正の背景には下水管老朽化の事故と同様に、法定耐用年数を迎える共同住宅が増加している現状があります。現行の区分所有法では建て替えや一棟リノべーションが進みにくく、危険性が高い建物が多くこのような背景を改善する狙いがあると思われます。

耐震性不足の共同住宅の場合、これまでは全員の賛成がなければ一棟リノベーションや取り壊し後の更地売却ができませんでしたが、改正後は4分の3以上の賛成で実施可能となります。(表1)

前述の区分所有法の改正により古い共同住宅の問題が解消される事が期待されますが、建て替えや一棟リノベーションには他にも多くの課題が残されています。これらの課題の多くは、老朽化した事務所や店舗ビルにも共通しています。

例えば、建設後に制定された条例や地区計画が挙げられます。駐車場の付置義務や高さ制限、用途制限などの法律が再建築時や大規模改修時に適用されることもあり、当初と同じ建築ができないことも多々あります。

また、昨今の建築費の高騰も大きな課題です。

建て替え時の自己負担が増加するため、建物倒壊等のリスクを理解していても建て替え等に賛同できないオーナーもいます。容積に余裕があれば余剰容積分を販売して資金回収できる場合がありますが、こうしたケースは非常に稀であり、建て替えにより容積が減少したり、無駄な駐車場や店舗を設置せざるを得ない場合もあります。さらに、古い建物には普通賃貸借契約のテナントが残っていることが多く、立ち退き費用が発生し事業費をさらに圧迫する場合もあります。

昭和初期の高度成長期に建設された多くの建物がまもなく法定耐用年数を超えるため、適切な管理が行われなければ、ガス管等の配管の劣化、建物主要構造の崩壊など人命に関わる事故のリスクが高まります。区分所有法のみならず、官民一体となったさらなる法改正の協議が急務となります。

不動産でお悩みなら、まずはご相談ください。

相談してみる